歡迎來到校車網!

歷史深處開來復旦校車,顧頡剛、謝希德、蕭乾、朱東潤等常坐

2019.05.21 -來源:來源:京燕網

作者:

本文轉載自快資訊:京燕網

1958年9月,一位臺灣的復旦校友乘船外出,突遭輪船失事,他抓住一個救生圈,在海上漂流了近30小時。那天正好是中秋之夜,在茫茫大海中,仰望一輪明月,他忽然想到了母校,想到了校訓,也想到了校園里的燕園、登輝堂、寒冰館、子彬院和仙舟館,還想到了讓他魂牽夢縈的校車:“我們的校車,是全上海各大學中最漂亮的,那是藍底黑頂,而漆有黃色魏碑體‘國立復旦大學’六個大字的舒暢大客車……”(嚴重則《團結服務 犧牲》)

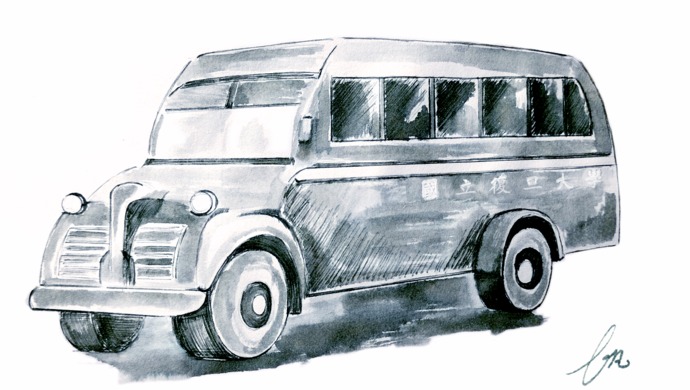

每次站在復旦校門口,目送著一輛輛簇新的校車駛過,我就會想起那位臺灣校友的描述——過去的“藍底黑頂”校車,究竟長什么樣呢?那天,我到復旦檔案館,查到一張1947年校車的老照片——那凸起的車頭、圓鼓鼓的前燈,竟與當今街頭流行的“大鼻子”校車酷似!雖然照片有點模糊,但車身上“國立復旦大學”六個字依稀可辨……我的思緒,一下子回到從前。

復旦1922年在江灣立校時,并無校車。那時,從李登輝校長到普通校工上班,都要搭乘淞滬鐵路列車——從天通庵車站出發,到江灣鎮下車,再步行一二十分鐘,或坐黃包車抵達復旦后門(北門),“仆仆于途”,非常辛苦。1932年秋,2輛校車“在萬目睽望中翩然來校”,停在子彬院前。師生們奔走相告,“從此翔殷路上(指今邯鄲路——引者注)將常有母校校車馳騁出入矣”(1932年《復旦同學會會刊》第2卷第2期)。1946年夏,復旦從重慶復員返滬后,校車實行承包經營,逐步增至9輛,分別新辟外灘和大西路(今延安西路)等線,直達市中心區。新中國成立后,校車退出承包,減為2輛。1958年初,學校增購校車計劃受到批評和指責,至60年代,校車終于停駛。

1947年的復旦校車照(復旦檔案館藏)

那些年,在全市高校中,復旦校車獨領風騷。據說,每次“藍底黑頂”的校車經過北四川路(今四川北路)的上海法學院,該校學生就會引頸贊嘆。1946年8月,上海法學院購入一輛六輪卡車,裝上竹篷,權充校車,有人在《新民報》上評論道:“自此以后,同學不必羨慕每天從校門前經過之復旦校車矣。”同年9月,光華大學在歐陽路復校,也開始購置校車。也許是光華與復旦身世相同(復旦早年與震旦公學分立,光華則脫離于圣約翰大學),也許是兩校校名同出一轍(出自《尚書·虞夏傳》),新購的光華校車,顏色竟向復旦看齊——深藍色,車身漆著黃色的“光華大學”四字,校車線路也與復旦部分重疊。當光華與復旦校車同時駛過北四川路,“日月光華,旦復旦兮”的名句就在街頭流動起來。

校車承載著歷史,留下過名教授的側影。復旦自渝返滬后,大部分教授定居在學校對面的“復旦村莊”(教師宿舍),主要依靠校車出行。住在廬山村(今第一宿舍)的中文系教授靳以先生,社會活動多,常搭校車前往市區。當年還是青年教師的陳左高先生記得,1946年的一天,他與靳以同乘校車攀談,“不知怎樣,話題轉入魯迅夫人許廣平先生”。靳以說:“許先生始終師事魯迅,魯迅晚年多虧她照料啊!”此后,陳左高坐校車去市區,經常看到靳以在中途下車,“那是去探望許廣平的”(陳左高《章靳以二三事》)。1948年7月,昆侖影業公司在滬光大戲院試映新片《萬家燈火》,同時舉行影評會,靳以與曹禺、馮雪峰、胡風、陽翰笙、于伶、沈浮、趙清閣等文化界人士應邀出席。據報道,靳以“清晨八時即乘校車從江灣趕到‘滬光’”,“席散已‘萬家燈火’矣”(《新民報》晚刊1948年7月10日)。

今日校園里的復旦校車(讀史老張攝)

新聞系教授蕭乾先生住在徐匯村(今第二宿舍),他也經常乘校車外出。有一次,他帶朋友的孩子乘校車閑逛,直至很晚回家。蕭乾的朋友們則常搭校車來訪。1946年11月3日,葉圣陶先生“乘復旦校車至復旦”,據他在日記里記載,當天,“至蕭乾寓所,系日本式小洋房,緊湊而舒適。觀其所藏英木刻家集子,工細之極,刀法圓熟,大為賞嘆”。

1946年秋,史地系教授顧頡剛先生輾轉抵滬。為了給學生補上因復員返滬落下的課,住在虹口的他曾多次到復旦接洽,也幾次搭乘校車。《顧頡剛日記》這樣記錄:9月20日,“到外灘愛多亞路(指今延安東路外灘——引者注),吃點。上復旦校車,八時十分開,九時到……訪章校長”。后來,因事務纏身,顧頡剛在突擊完成“史學名著選讀”和“商周史”的補課任務后,向章益校長請辭教職。1947年1月15日,他到校拜會史地系主任周谷城、文學院長伍蠡甫先生及章益校長,辦妥了離職手續,“乘校車回”。

上世紀50年代,中文系教授朱東潤先生也常乘校車,一次,他在校車上聽到兩位數學系老師的對話——助教問:“某某先生的女兒考試老是不及格,怎么辦?”教授答:“像她這樣的糊涂腦袋只配讀中文系,本來不應當到數學系來。”朱東潤聞言,頗不以為然,“這是什么話!那時我坐在車中不便說什么”,事后感嘆,那位教授“數學很好,但是并不保證他的腦袋不糊涂”(《朱東潤自傳》)。校車無言,名教授的率真卻溢于言表。

解放日報1983年5月2日頭版右下角刊登的圖片新聞《上班》

1980年,復旦校車迎來高光時刻。在蘇步青校長支持下,校車恢復接送路遠的教師上下班。學校特地購置一輛“巨龍”車(類似當時的公交車),往返于復旦至徐家匯之間。時任副校長的謝希德先生家住建國西路,幾乎天天搭乘校車。學校給她配有小汽車,她很少乘坐。1983年初,謝希德擔任校長,工作更忙了,但她依然堅持乘校車,風雨無阻。同年5月2日,《解放日報》頭版刊登一張照片《上班》,拍攝者是新聞系教授舒宗僑先生,照片說明寫道:“復旦大學新任校長、中共中央委員、著名物理學家謝希德博士,每天和復旦教工同乘校車上班。八時上班,七時她就和同事在校車上談論工作了。”那時,我剛畢業留校,偶爾也搭乘“巨龍”車,有幸親歷謝希德乘車的場景:她腿腳不方便,總是坐在靠前門的座位上;每次上下車,她都親切地和大家打招呼。車廂里,教師們談笑風生,她笑瞇瞇地傾聽著,偶爾插上一兩句話……

謝希德校長在校車上(選自《謝希德畫傳》)

余生也晚。臺灣校友心心念念的“藍底黑頂”校車,我無緣乘坐。讀到那張1947年校車的老照片后,我就想起那輛80年代的“巨龍”車,可是,無論我怎樣努力開啟記憶閘門,也記不清“巨龍”車的更多細節了……原來,在我的校車回憶里,唯有謝希德校長的形象最清晰,持久永恒。

1、凡本網注明"來源:本站"的所有作品,版權均屬于校車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:www.8x8x1948.com!"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

2、凡本網注明"來源:XXX(非校車網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

※有關作品版權事宜請聯系:master@xiaoche001.com